こんにちは!個別最適学習プログラムSOLEに関心を持っていただき、ありがとうございます。

agorIQの体験プログラムの開催をお知らせいたします。

子どもたちの「なぜ?」「どうして?」という問いを、探究のエネルギーに変えていく—— agorIQでは、そんな学びの原点を大切にしながら、ギフテッド児の個性と知的好奇心を伸ばすプログラムを行っています。

agorIQの理念や概要は、以下の記事でもご紹介していますので、あわせてご覧ください。

開催概要

・プログラムの概要

「どんなコマが一番長く回るのか?」 このシンプルな問いの中に、科学の本質が詰まっています。形や重さ、素材や軸の長さ、回し方の違い——ほんの少しの工夫で結果が変わる。

子どもたちはその変化を自分の目で確かめながら、「なぜだろう?」と考え、仲間と意見を交わします。

・日 時 11月29日(土) 13:30~15:00(90分)

・場 所 一般社団法人テトラcoco 学習支援O&Dセンター

(住所:〒530-0041 大阪市北区天神橋5丁目7-12 キングスコート4階)

・定 員 6名 (先着順)

・対 象 小学3年生~小学6年生 FSIQ120以上のお子様(2年以内の結果に限る。応相談。)

・参加費 無料

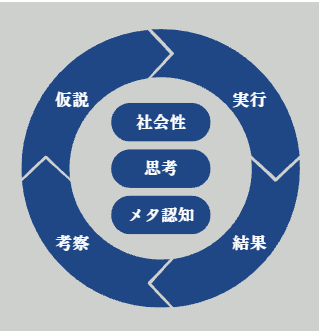

本プログラムの探究学習の流れ

本プログラムでは、ギフテッド児を対象に、コマづくりを通して「試す」「考える」「伝える」力を育みます。

前半は、子どもたちがそれぞれの発想で自由にコマをつくり、どんな形や素材が長く回るのかを実際に試して記録します。

自分のアイデアを形にして、結果を数字や観察メモとして残すことで、仮説と検証のサイクルを体感します。

後半では、その記録をもとにブレインストーミングを行い、「どんなコマが長く回るのか」という問いに仲間と一緒に迫ります。

結果を比較しながら、「うまくいった工夫」「意外だった発見」「もっと試したい要素」などを出し合い、複数の視点から考えを深めていきます。

このような流れの中で、子どもたちは単にコマを「作る」だけでなく、自分の考えを「分析し、共有する」探究のプロセスを経験します。

本プログラムの特徴

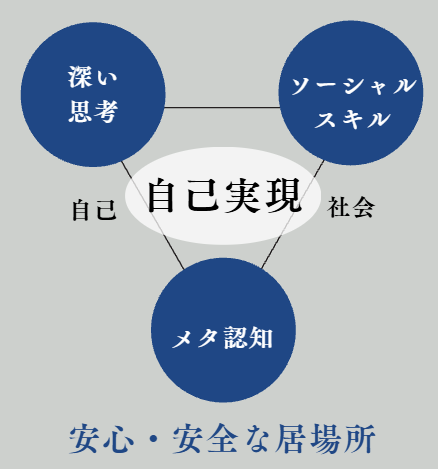

ギフテッド・2Eの子どもたちは、同じ年齢群の子どもと比較して高い知能を示すことで、周囲に馴染めず孤立してしまうことがあります。

そこで本プログラムでは、メタ認知・深い思考・ソーシャルスキルの3つの柱を総合的に網羅することで、ギフテッド・2Eの子どもたちの自己実現に必要な力の養成をねらっています。

自己実現とは、人が自身の持つ潜在的な能力や才能を最大限に発揮し、理想の自分に向かって成長するプロセスです。

まず、メタ認知は自己調整によって他のスキルの活用を促し、理想に向かって成長していくための推進力になります。そして、深い思考によって知的好奇心を知的探求へ昇華させたり、ソーシャルスキルによって他者と協働したりすることで、ギフテッド児は自分の才能を社会の中で発揮していくことができます。

なお、ギフテッド児に求められる教育方法については、以下の記事もご参照ください。

メタ認知

「試す・考える・伝える」探究のプロセスの過程で、メタ認知における「モニタリング」と「コントロール」を養っていきます。コマづくりの活動の中で子どもたちは、自分の仮説や結果を振り返り、「なぜうまくいかなかったのか」「どの工夫が効果的だったのか」自分の思考を点検します。これが「メタ認知的モニタリング」です。そして、得られた気づきをもとに「次はこうしてみよう」と自ら考え方や行動を修正していく過程が、「メタ認知的コントロール」です。

また、ブレインストーミングで他者と話し合う際にも、これらの能力は発揮されます。自分の考えにこだわるのではなく、「他の人の意見を聞いてみよう」と考えたり、自分の考えが相手に伝わらないときには「説明の仕方を変えてみよう」と考えたりすることで、モニタリングやコントロールの力が養われていきます。

深い思考

コマ作りやブレインストーミングの際に、ギフテッド児向けの「考え方の枠組み」を用います。この枠組みにより、ギフテッド児のもつ知的好奇心や思考力を刺激し、「ものごとを深く・多面的に考える」ように促していきます。

子どもたちは、 「専門的にはどう言う?」 「どんな要素がある?」 「どんな共通点が見える?」 「まだわからないことは何?」 といった問いを使って、自分の考えを深く、多面的なものへと昇華させていきます。具体的には、次の4つの考え方の枠組みを用いて学びを進めます。

専門用語

その分野で使われる言葉を理解し、専門的に考え、表現する力を育てます。例えば、円盤・軸・接地面など、コマの回転に 影響する要素を整理し、観察の視点にします。

要素の分析

物事を構成する細かな部分や特徴に注目し、全体を理解する手がかりを見つけます。例えば、回転時間と、形・重さ・材質など、コマを構成する細かな要素を観察します。

パターンの分析

出来事や結果の中にある共通点や法則性を見つけ、予測や説明につなげます。例えば、回転時間が長かったコマの要素から、共通点を見つけます。

未解決の問い

まだわかっていないことや新たに生まれた疑問を見つけ、次の探究へとつなげます。例えば、なぜこの形は長く回るのか、他の方法はあるのか——新たな探究を生み出す問いを立てます。

ソーシャルスキル

本プログラムの後半では、コマの実験結果をもとにブレインストーミングを行い、仲間と意見を交わします。この過程で「相手に自分の考えを伝える力」と「相手の意見を聴く力」の双方が育まれます。自分の仮説や工夫を説明する際、子どもたちは感覚的な表現ではなく、データや理由をもとに論理的に話す必要があります。

さらに、他者の結果や考え方を注意深く聴くことで、自分とは異なる視点や発想に気づき、思考を広げていきます。異なる意見を受け入れ、自分の考えを修正する経験は、協働的探究の基盤です。このような対話を通して、子どもたちは伝える力と聴く力を往復させながら、他者と共に思考を深めるコミュニケーション力を育みます。

なお、ギフテッド児の対人関係について、より詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。